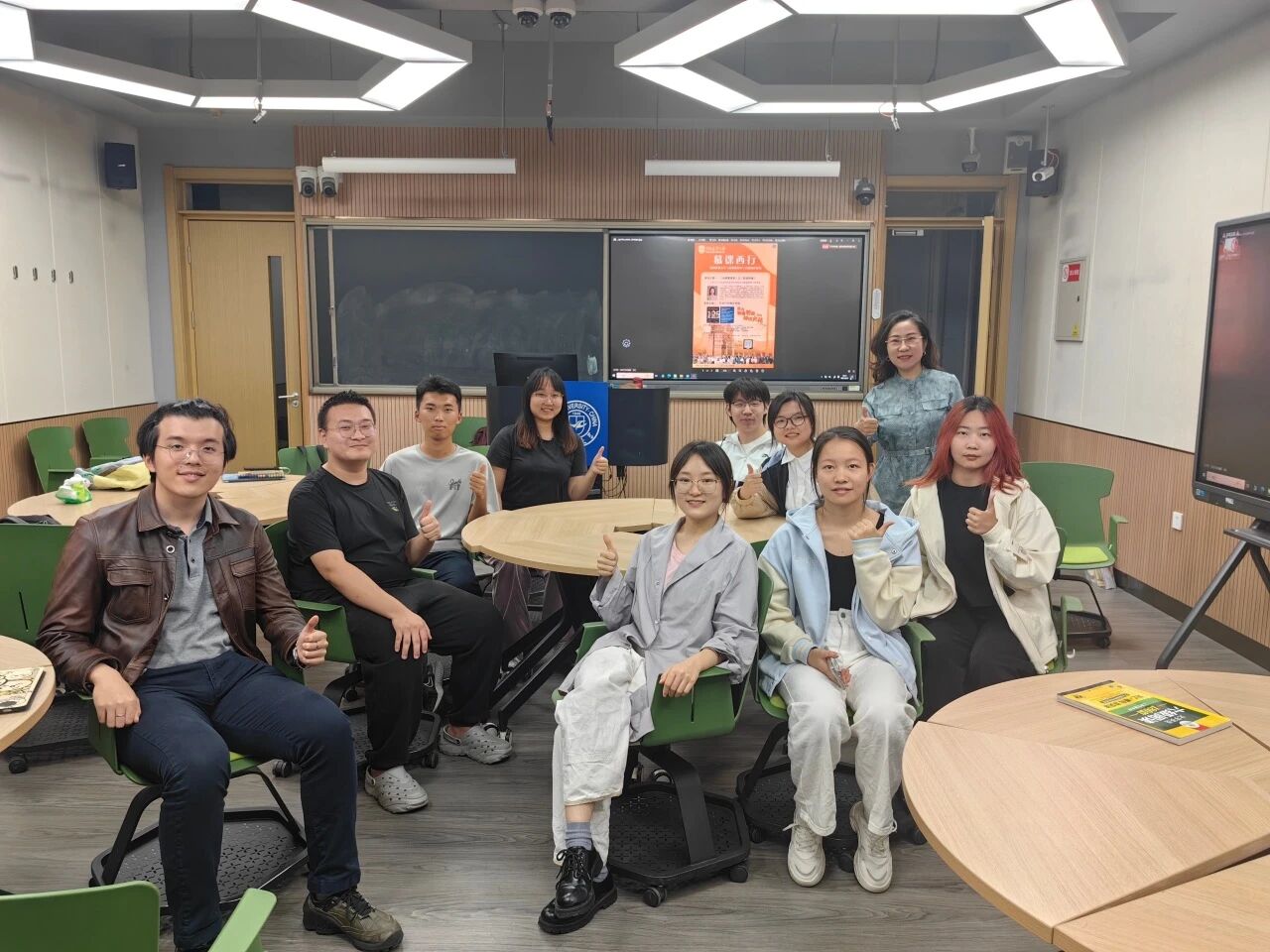

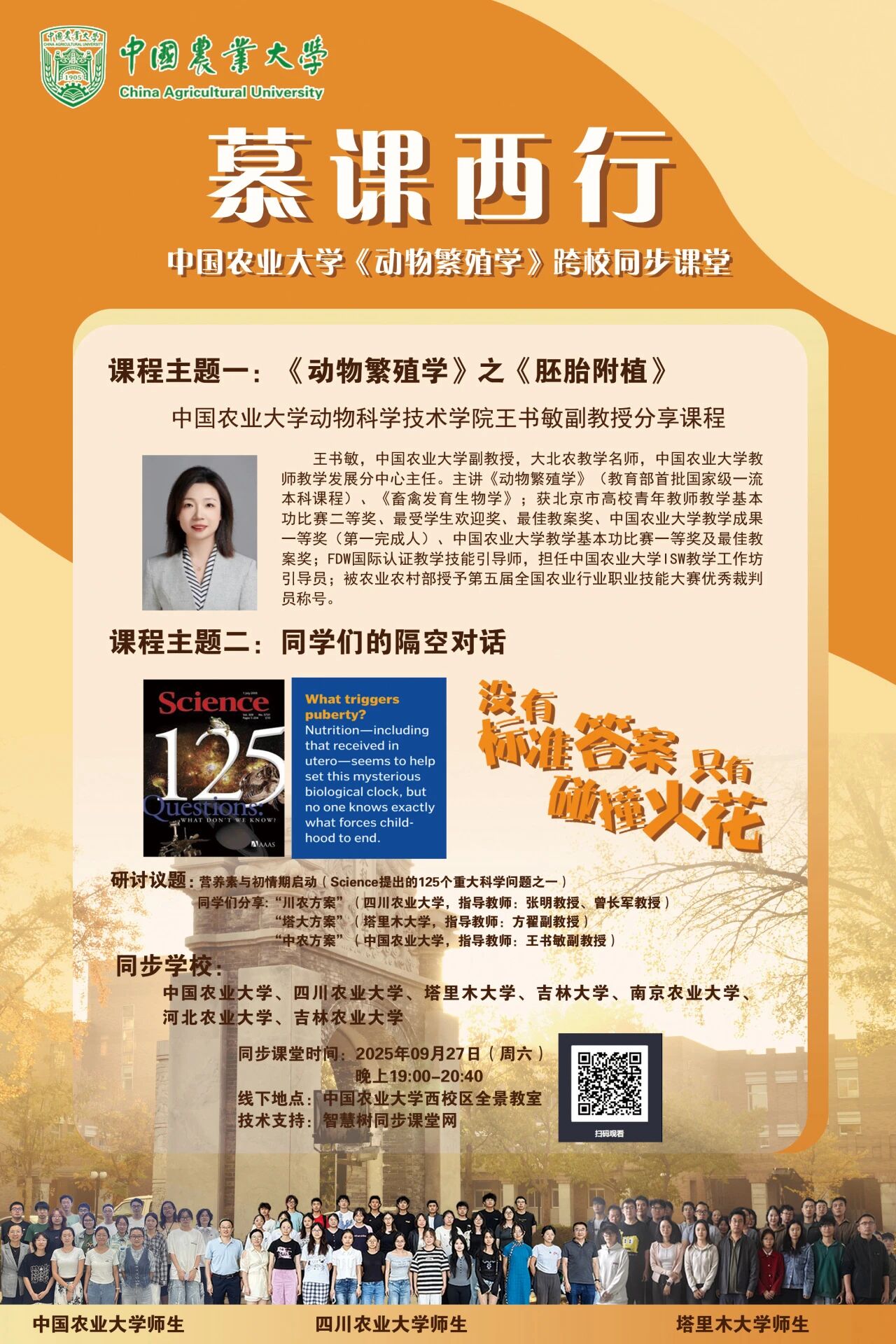

2025年9月27日,吉林大学动物科学学院23级生物育种班全体同学在陈璐教授带领下,线上参与中国农业大学发起的“慕课西行”《动物繁殖学》跨校同步课堂。活动以“跨校联动、学术共研”为核心,集结多所高校师生,借线上平台构建动物繁殖学学术交流矩阵,为同学们呈现兼具专业性、创新性与互动性的知识盛宴。

活动开篇,中国农业大学王书敏副教授以“胚胎附植”为主题授课。她提出该过程需满足“窗口期、子宫接受态、胚胎附植能力”三大要素,用“恰当时机+好土壤+好种子”的生活化类比简化抽象原理,结合动物繁殖特性举例,帮助同学们建立“结构与功能相适应”的学科思维;还详解“胚胎释放信号—抑制子宫PGF2a—维持黄体—维持附植”的连锁反应,厘清激素调控与组织发育的动态关联。互动式课堂让同学们深化对学科体系与研究逻辑的认知,感受学术研讨的严谨与活力。

课程第二部分为“校际学术汇报”环节,三所高校小组围绕Science杂志提出的重大科学问题“营养素与初情期启动”分享成果。

四川农业大学小组以“因子拆解+作用机制”为逻辑,聚焦瘦素、淀粉、神经激肽B及微量元素铜,从信号传导通路、营养代谢途径、分子调控网络等层面,解析其对初情期启动的促进作用。

中国农业大学小组针对Leptin、Kisspeptin、牛磺酸、叶酸、不饱和脂肪酸等生物活性物质,引入DNA甲基化等表观遗传调控机制,从分子、细胞、组织层面构建“营养素-基因表达-繁殖表型”调控网络,多维度解析影响机制。

塔里木大学小组从“社会因素与繁殖生理交叉视角”切入,探讨人口密度、社会发展、饮食习惯变化等对初情期启动的间接影响,提供独特研究视角。

汇报中,吉林大学学子踊跃参与,提问精准深刻,陈璐教授耐心拆解解答,师生互动让同学们深化认知。

此次活动对吉林大学学子意义重大:知识上实现从“概念认知”到“逻辑理解”的跨越;视野上借多校科研思路拓宽“动物繁殖学应用场景”认知边界;能力上通过聆听汇报、提问互动,锻炼学术表达、批判性思维与协作交流能力。跨校课堂打破地域与校际壁垒,以“名师授课+校际汇报交流”模式彰显学科魅力与前沿动态,有效激发学生专业志趣。

未来,吉林大学动物科学学院将持续推动此类交流,助力学子深耕专业领域,成长为兼具理论功底与创新能力的生物育种人才。